乡村振兴︱红光印象2.0——旌阳区国家城乡融合发展试验区先导区规划

该页面介绍了红伏村的乡村振兴规划,通过引入农家乐、研学教育、亲子民宿等项目,打造红光印象——旌阳区国家城乡融合发展试验区先导区样板启动区。袈蓝规划了多个设施,如营地教育中心、亲子度假体验集群、濡沫民宿、红光印象游客咨询中心和袈圆里社区,以及通过艺术装置和运营策略推动乡村发展。

- 红伏村地处成德绵经济走廊核心区域,是距德阳市区最近的都市田园片区。

- 依托都市农业发展优势,引入14个精品主题农庄,优化提升文旅资源。

- 通过产业融合共振发展,形成政府引导+企业投资+集体参与+村民受益的合作模式。

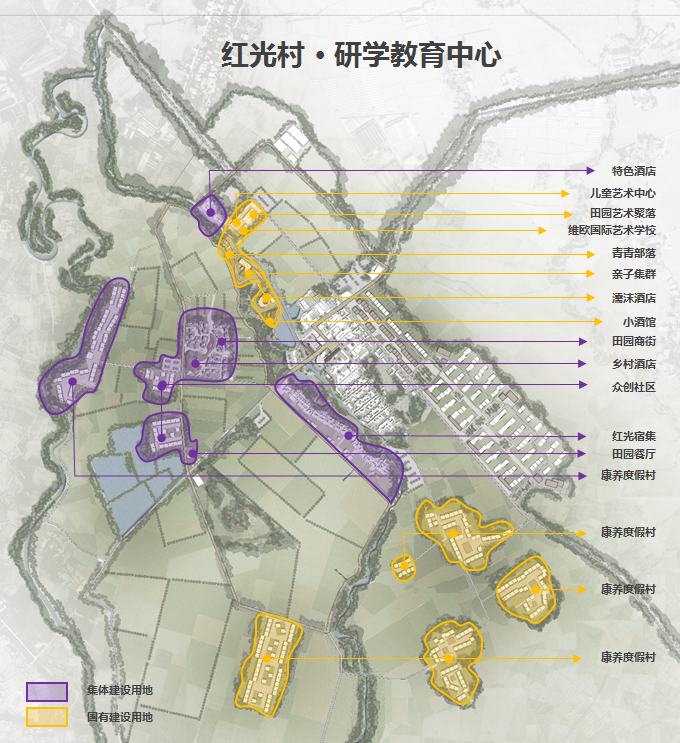

- 未来将打造集艺术美育、田园康养、亲子&研学、现代农业等功能于一体的研学教育中心。

- 通过全域艺术节和艺术驻留计划,促进新型城镇化与乡村振兴双轮驱动。

原创 袈蓝规划 2020年12月08日 13:54

村庄原貌

村庄现状

旌阳区国家城乡融合发展试验区先导区

样板启动区效果图

红伏村地处成德绵经济走廊核心区域,整体呈现林盘为星、蓝绿为廊、村舍集聚、田园环绕的基本格局,是距德阳市区最近的都市田园片区。 依托都市农业发展优势,完善配套基础设施,推动农文旅融合业态,现已引入精品主题农庄14个,优化提升文旅资源10余处。目前已呈现村史馆、三尺集等项目,实施了人居环境整治,提升了整体品质,未来将重点引进研学教育、精品民宿、特色农旅等优质产业,延续农业学大寨精神,打造红光印象——旌阳区国家城乡融合发展试验区先导区样板启动区。

01 概述

2019年10月,德阳市旌阳区全域乡村振兴策规划启动,红伏村在袈蓝设计、施工、运营一体化的构建下完成了乡村休闲广场、游客中心、村中心咖啡馆的一期的部分建设。

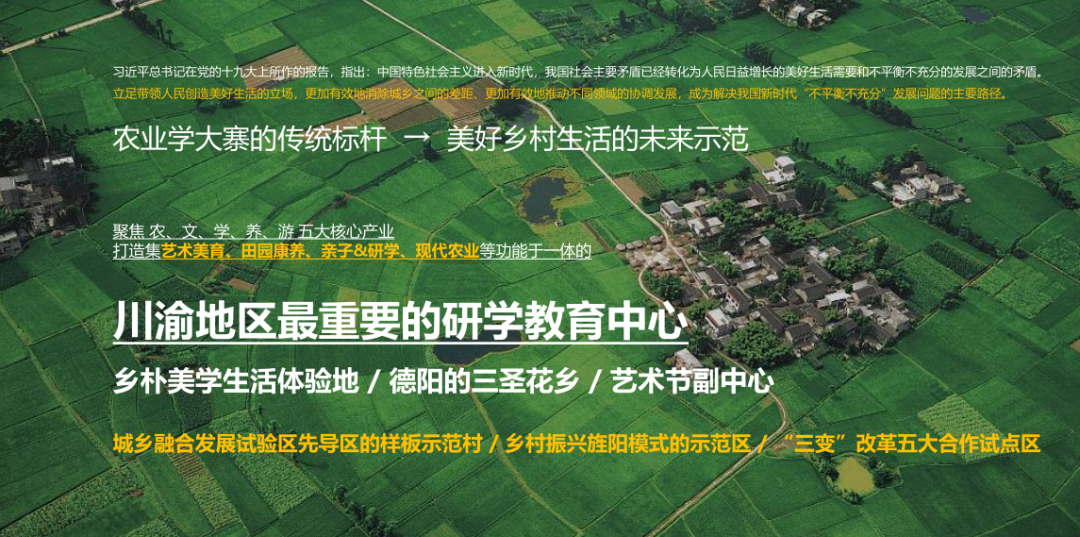

从早期的产业布局散乱,闲置资源利用率低,村级集体经济发展缓慢到近两年来的力量和资源的整合,红伏村实现了村级集体经济大发展、大突破。此次再结合集体产权制度改革和“三变”工作,坚定城乡融合发展,更高站位的对红伏的田园开发,以聚焦农、文、学、养、游五大核心产业为模型,将打造红伏村成为 集艺术美育、田园康养、亲子&研学、现代农业等功能于一体的川渝地区最重要的研学教育中心 。

通过产业融合共振发展,帮扶企业引进产业资源,并双向资金平衡,形成“政府引导+企业投资+集体参与+村民受益”的四位一体合作模式。在围绕人才振兴、产业振兴、产业植入、新农人众创示范、流量保障等方面,加大项目扶持力度,全方位提升红伏旅游形象。

02 定位

袈蓝认为, 乡村到城市,城市到乡村。离乡又返乡,改变的是生活方式,不变的是情感链接。 在林盘村舍间,营造“有温度,有厚度,有浓度,有态度”的“乡朴美学”,实现“人与他人”“人与自然”“人与时间”“人与自己”的哲学思考,是红伏村寻找自身定位的基本思路。

温度——人与他人: 从高楼到田垄,从微信群聊到村口大树,从客厅到院子,从人民公社到众创工坊,从观摩标本到触摸自然,从餐桌饱腹到农场自足……家庭亲子与社群关系能够带来生活的温度,公社大寨到新农人众创能够延续生产的温度,田、宅、林、水的相互共生可以呈现生态的温度。比起建筑形态和网红效应,“真”和“实”所构成的“温度”或许于乡村更有意义。

厚度——人与自然: 以新农人为活力因子,以产业配方创造动能,以利益村民和在地新农人为基础的方法论作为支撑,带着解决“地从哪儿来,人到哪儿去,才在哪儿聚,产在哪儿兴”以及“人从哪儿来”问题的态度,真正做好土壤,培育土壤的厚度。产业厚土之上才能承载起乡村的未来。

浓度——人与时间: 乡村与城市有着不同的美学表达,城市的现代繁华,反而令人怀念乡村的淳朴恬淡。村舍间,无需处处“描画填满”,空间与声色的留白,更能使乡愁的浓,对照心境的淡。恰若水光山色,浓淡相宜,才是云深乡野中,最流连忘返处。

态度——人与自己: 当人与乡村产生关联,人以怎样的态度对待乡村,乡村又以怎样的态度回应人,是乡村改造与提升前需要思考的问题。对于人的“走进来”,乡村的吸引力来自“发现自己”,因为对自然生活方式的追寻其实是回问内心的一种态度;而对于“住下来,干起来”,乡村的吸引力来自“品质生活”,当乡村以开放的态度创造宜居、宜业的品质,人便能聚,产方能兴。

总体定位

在此基础上,2020年3月20日,中共中央、国务院印发了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,指出农村地区可安排相应土地、山林、草场等作为学农实践基地。结合政策契机与疫情经济低迷带来的发展机遇,借鉴“新大理人”、台湾文创经济及瑞典于特耶那理想生活经验, 袈蓝提出 将红光村提升打造为集新农人意见领袖、自然教育和文创,以及田园乌托邦生活方式于一体的红光·研学教育中心。

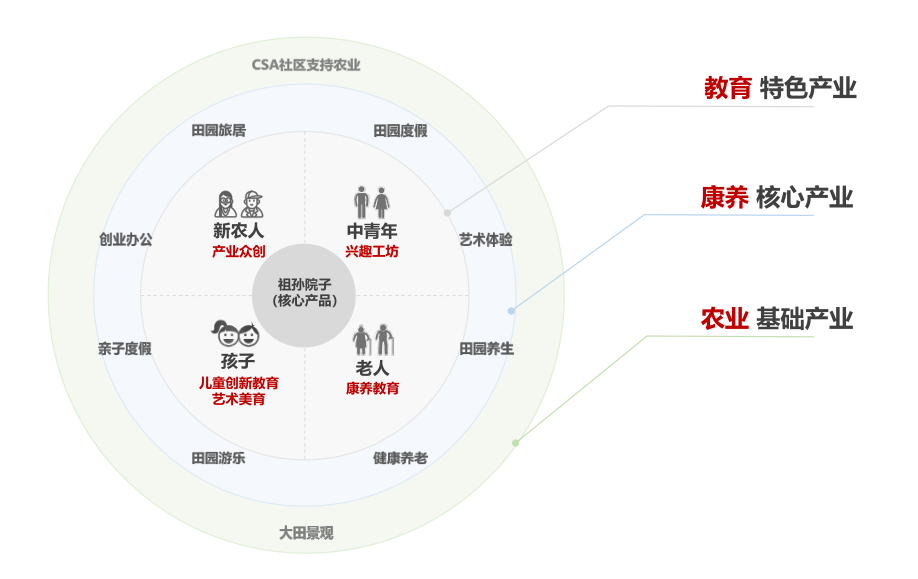

产业模型

以农业生产为基础,康养度假为核心,研学教育为特色构建产业模型。

通过土地增量与现有集体建设用地共同组成若干图斑,为高效引入企业投资创造条件,和村集体形成共建开发模式,其中集中安置社区在腾出建设用地的同时,也将为在地村民与新农人提供共创区域,最终多元化社会资本引入与乡村质朴情感融合,引领以新农人带动乡村发展的“半农半X”生活方式。

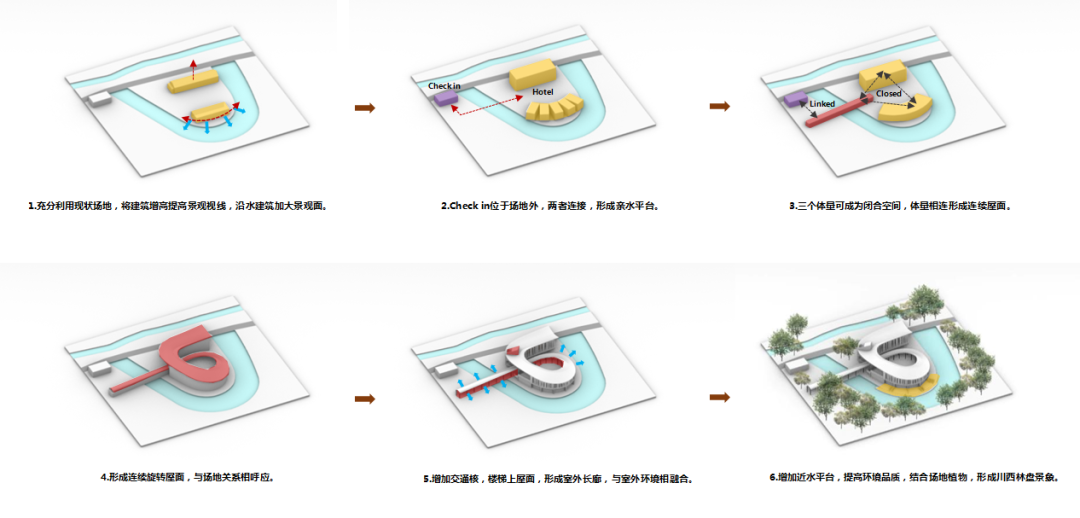

03 设计

红伏村·红光印象基于对乡朴美学的朴素理解和对现状建筑的审慎分析展开设计。

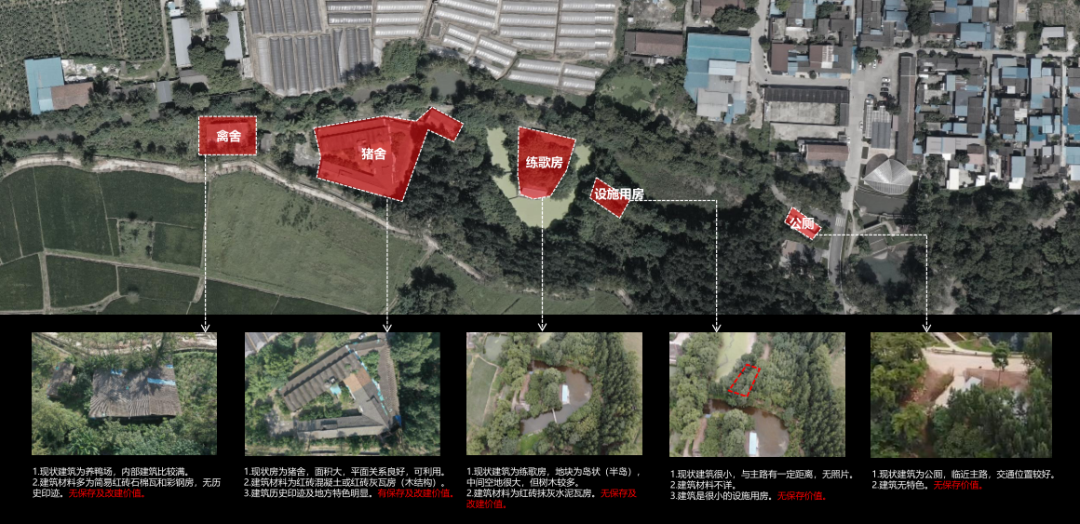

现状分析

整体规划布局遵从原有场地肌理,以翻建和加建为主。建筑体量尽量散布,局部形成小组团,强化川西林盘特点,增加一条新的动线将原有场地进行串联。建筑融入当地拱、坡屋顶等形式特点,就地取材,以砖、石头、混凝土为基础材料。对较矮的灌木及遮蔽视线的植物进行修整,保证良好景观视线。

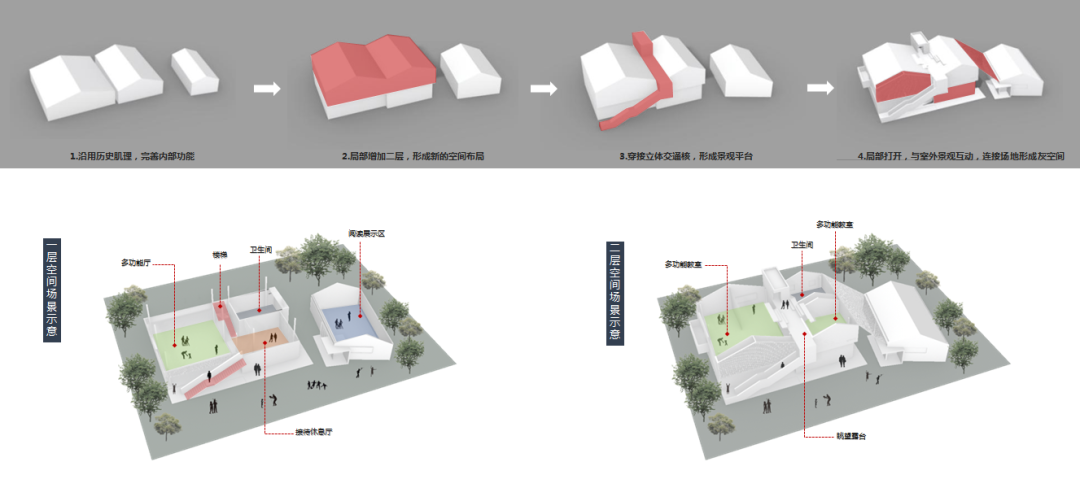

营地教育中心

青青部落

计划总建筑面积781.68平方米。沿用鸡舍空间肌理,通过保留红砖立面,形成对在地材料的延续,在此基础上完善内部功能,满足营地教育业态需求。

局部增加二层,形成新的空间布局。穿接立体交通核,形成景观平台。局部打开,与室外景观互动,连接场地形成灰空间。功能业态含公共活动空间、接待休息、阅读展览、多功能教室及办公室。

亲子度假体验集群

计划总建筑面积2028.88平方米。 基本延续原有围合 肌理 ,保留原有猪舍建筑设施用房形态, 建筑形态 与原始建筑保持强 关联性 ,将自然生态与 野生动物主题融于 含16间客房的集群之内 。

考虑到客房使用,向北侧大田开圆形悬窗,侧面延续村史馆楼梯下的砖拱形态。周围设置 多家手作工坊,结合艺术节副中心,打造承载 艺术展厅和平日活动需求的 多功能厅。

宿舍为青青部落的孩子提供住宿空间,兼作亲子民宿运营空间。此外还包含餐厅、办公、接待、书吧、快乐养殖场功能业态。

自然生态与野生动物为主题,

与动物零距离互动,带娃住进疯狂动物城

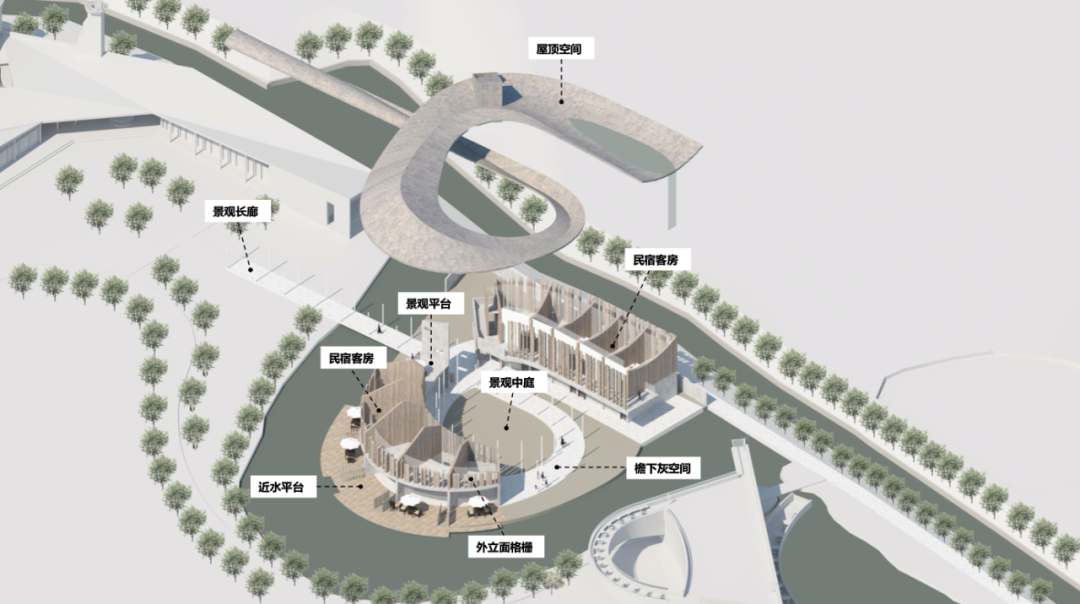

濡沫民宿

计划总建筑面积1019.97平方米。包含平层和loft两种类型客房及一间咖啡厅。

“拱”作为重要的在地符号,延伸出建筑设计中正负相反的演变。二层通过木格栅与景观发生紧密的空间联系。

正如“濡沫”所寓意的,“相濡以沫,相忘江湖”,希望它既能成为浓缩亲情、友情、爱情的空间,也能是极目远眺,与周围建筑景观发生互动的平台。

田园小酒馆

计划总建筑面积307.18平方米。含酒吧、厨房、外摆空间。

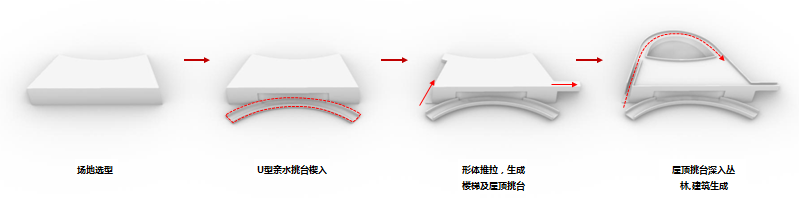

根据一侧靠近树林,另一侧亲水的 场地 条件,建筑从U型亲水挑台楔入,经形体推拉生成楼梯及 深入丛林 的屋顶挑台。 二层形成融入自然的饮酒回廊,大型露台则可作为屋面外摆。

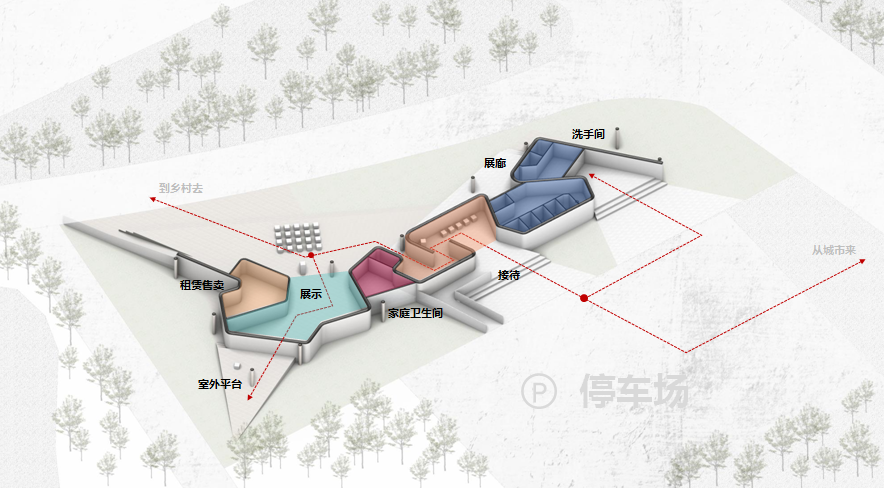

红光印象游客咨询中心

计划总建筑面积185平方米。由新建钢木建筑代替设施老旧的临时卫生间,增加家庭卫生间、接待咨询、展示售卖、自行车租赁等综合服务功能。

以城市和乡村之间的纽带为设计策略,根据场地生成体块。由体块的退让,进一步生成城市场域和乡村场域。 两道连续墙体以夯土和白墙加以区分。 起伏的 屋顶 ,形如纽带,呼应城乡融合的寓意。

袈圆里社区

计划 总建筑面积8300平方米。以“安居(原乡宜居社区)+乐业(乡村众创平台)”为总体思路,68间工作室与商业结合,为新农人提供“住下来、干起来、有未来”的生活场域。

04 艺术

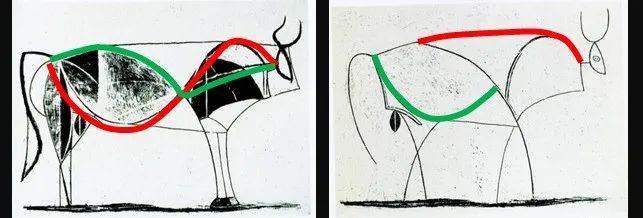

通过对毕加索作品抽象符号的提炼,形成红光印象田园中的首个大地装置。

05 未来

旌阳区国家城乡融合发展试验区先导区样板启动区已于2020年12月正式启动建设。 预计至2021年5月,部分业态将初步呈现。 2021年9月,红光·袈圆里等业态最终竣工。

从近期资源梳理、产业激活、形象打造,到远期全面提升、协同发展,艺术将始终作为整合解决城乡融合、乡村振兴和脱贫攻坚问题的核心抓手,以全域艺术节、艺术驻留计划等形式,贯穿红光印象研学小镇建设过程, 促进新型城镇化与乡村振兴双轮驱动,推动旌阳全域振兴。

从农业学大寨的传统标杆,到美好乡村生活的未来示范,红光印象也将在传承与创新中,以崭新的“颜值”聚资源、融产业,加快打造城乡融合发展新样本,努力实现“出如画、入有余、大和谐、同快乐”的美好乡村图景。

袈蓝文化产业集团

有温度的城乡融合构建综合服务商

以策规划设计为引领,落地的产业整合及文化运营服务为支撑,

实现对项目从顶层设计,到落地建设、招商及陪伴式运营的一体化服务。

价值观:雕琢自己 成就他人

袈蓝建筑

是以城乡融合(田园综合体、乡村振兴、田园度假)与城市更新为重点服务领域的综合策规划设计咨询服务机构。总部设立于北京,在上海、成都、济南设有分公司,业务涉及:策规划,建筑、景观、室内设计,和设计落地建设。

团队2013年起与田园东方集团共同打造了 “中国的第一个田园综合体——无锡田园东方”,自此将“以文旅为驱动的新型城镇化建设”作为重点研究与实践方向,专注于在城乡融合构建的策规划设计和文旅度假产品设计领域的不断深耕。

探索,通过“设计”促进城乡融合场景与价值实现,和乡村可持续发展的有效路径。

目前已经在全国范围内完成逾50个综合性地区城乡融合发展项目的策规划设计,及部分项目延伸至建设运营的全案服务。并在京津冀、山东、江浙、四川地区打造出多个具有代表性的城乡融合发展实验样板。

袈蓝运营

专注于新型城镇化项目和文旅度假类型项目建设过程中和建成后的运营推广、优质产品内容资源链接与农产品的文创开发。以做好土壤为准则为城乡融合发展聚合力量。

通过“新农人”、“知行村”、“袈蓝公社”及相关IP为城乡融合的构建链接人、提供方法、丰富业态与服务。

新农人

是返乡者,是入乡者,也是在乡者。

以资本、经验、智慧、技术、资源、创意投入乡村建设的生产生活。

是乡村振兴的实践者,创造并参与着向往的生活。

是在中央以城乡融合促进乡村发展战略的引领下,中国出现的“城里人”和“乡下人”之外的第三种人。

是链接城乡,乡村产业和文化发展的推动者;

是以“新乡贤”为主体,通过农、文、旅等产业与业态的引入,带动农民创业致富的引领者;

是吸引更多人才入乡,本地人返乡,共同打造“农业+科技+文化+艺术”创业,以产业在乡村安居乐业理想场景实现的核心驱动者与其中一员。

新农人与原住民的融合共生,促进了乡村经济结构的重组,资产资源的重构,商业精神的重塑,可持续发展实现。

知行村

2020年,为了进一步服务乡村的社区营建和深化乡村发展赋能,袈蓝文化创立“知行村”。

有别于理想,是一种态度。以做好土壤的价值观,通过“破冰、松土、播种、浇水”的工作方法,陪伴乡村发展。为乡村集结业态,集结人才,集结智慧。为乡村人留下理念,留下方法,留下标准,让人成为乡村发展的主角和持续动力。

袈蓝公社

2018年起以“袈蓝公社”实体落户项目,服务在地,成为乡村里的“新农人客厅”与“业态模型实验室”。

在袈蓝公社的概念下,通过对“咖啡馆”、“书店”、“市集”等不同交流场景的创造,为投入乡村建设与发展的新农人提供交流的场所与展示的舞台,激发创意,展示成果。

三尺集

是袈蓝以“举头三尺有神明”的敬畏之心打造的深度服务田园生活方式与优质农业产品的新农人产品交流与交易平台。

实践“大地为库房,农人为文本,市集为展场 ”的理念,发掘农人特色、借由有组织性的串连、转化、加值,彰显聚落美学质地,以绿色、安全、放心作为最基本的选品标准,链接不断精耕细作、勇于造福一方的新农人品牌,发出新农人共同的声音。

袈蓝咖啡

致力于站在全球角度关注农业本源,将优质的产品以最短的距离从土地中带到消费市场。

基于品牌衍生中“服务新农人”和“促进城乡融合”的基因,袈蓝咖啡同样肩负着新农人社交聚落的使命。倡导生产与生活的关联,以“重新认识一种植物,重新认识一些人。”为理念,通过把咖啡馆开到乡村、把咖啡师培训带给新农人等方式为投入乡村建设的城里人提供一杯好咖啡,让有志返乡创业的村里人掌握一技之长;同时,再通过城市店的展示、体验将在乡村发现的好味道带回城市,为土地上的好产品打开渠道,也让无暇的都市人在一刻咖啡时光里收获更多美好。